在太原市迎泽区南十方街一处仅20.27亩的狭小地块上,山西省中医院国家中医疫病防治基地和国家中医药传承创新中心两大项目稳步推进。该项目由山西建投建筑设计研究院负责设计,总建筑面积约6.6万平方米,包含中医疫病防治基地、国家中医药传承创新中心、液氧站及污水处理站等设计工作。该项目是省级重点工程,对于落实山西省中医药强省战略,提升中医疫病防治能力,推动中医药传承创新发展,助力打造中医药强省,具有极其关键的支撑与引领作用。

狭地筑基 垂直智转破困局

项目总平面图

面对狭小地块需同时容纳300张床位的疫病防治基地和高标准科研中心的挑战,设计团队创新采用双高层并置的垂直布局:将疫病防治基地主楼落位北侧,传承创新中心主楼紧邻其南,最大限度向高空拓展空间,高效集约利用有限土地资源。这一布局形态,不仅解决了基本功能容纳问题,更为后续疫病基地的核心功能创新——高效“平疫转换”奠定了基础。

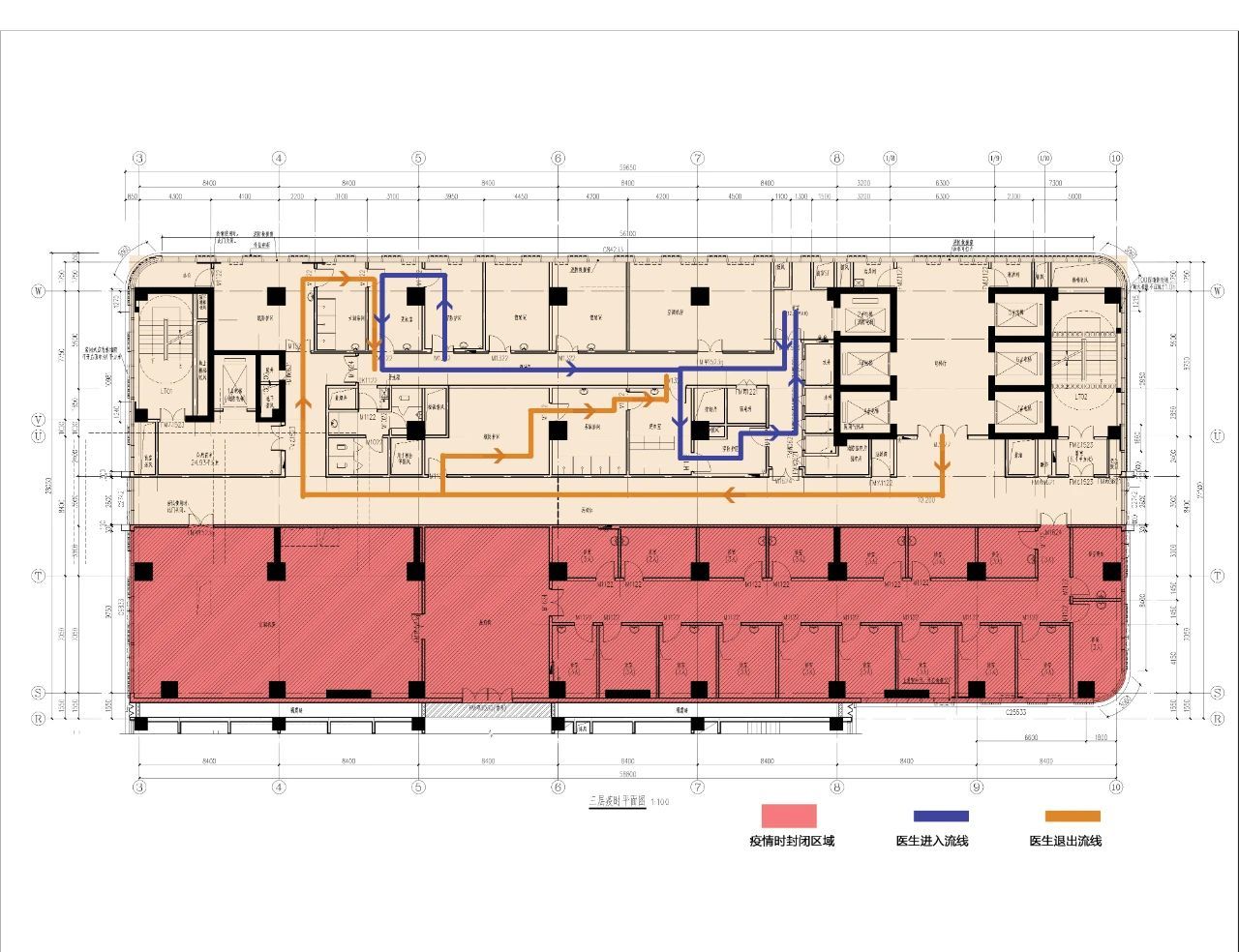

三层疫时流线分析图

标准层疫时流线分析图

在局促狭窄的空间内,传统的平面转换模式效率低下、成本高昂。于是,团队首创性地提出并实践了“垂直集中转换”策略,实现了空间与效率的双赢。该策略的核心在于纵向集成转换功能:在疫病基地三层设置集中卫生通过区,作为医护人员进出污染病房层的唯一固定节点,取代了传统各层分散设置的冗余模式,显著节省了宝贵的平面空间。医护人员经此区完成防护穿戴后,通过专用密闭电梯垂直直达目标病房层;诊疗结束后,经由特定路线(使用病患电梯)返回该区脱卸防护。这种垂直专用流线设计,不仅严格保证了清洁区、半污染区、污染区的人员物理分离,还节省了改造功能的面积,确保日常医疗功能的高效运行。

此外,病房层采用“平时即备战”的设计理念,在建造阶段即通过可拆卸轻质隔墙系统和预埋标准化机电接口为疫情发生时能够快速转换做好准备,并运用BIM技术进行全流程模拟优化。当需要切换至传染病收治模式时,仅需封堵关键门洞、连通阳台形成独立患者(污染区)通道,同时利用现有内部走道划分医护(半污染区)区域,即可在48小时内安全、高效地完成从日常诊疗到传染病收治的静默转换,极大提升了应急响应能力。

精研功能 传承创新融一体

设计团队秉持“传承为根、创新为翼,空间赋能中医药发展”的核心理念,通过科学的功能布局实现传统中医药智慧与现代科研需求的深度融合。

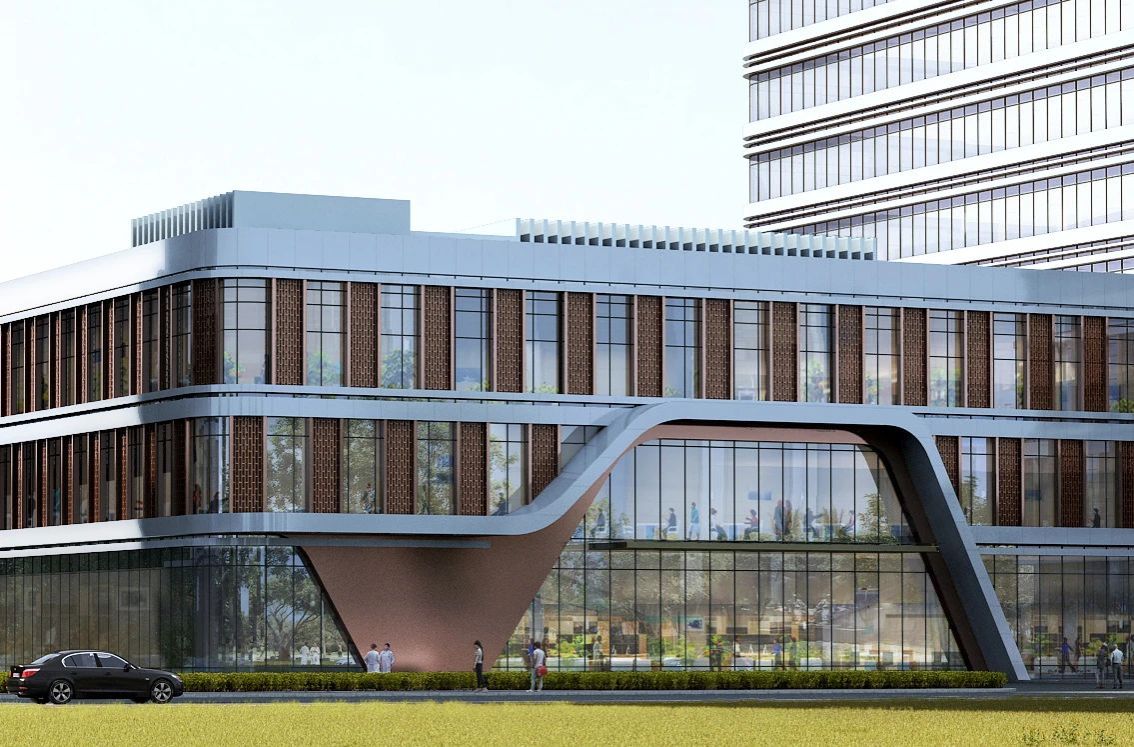

项目效果图

团队以构建支撑中医药传承创新的完整科研体系为目标,对各楼层功能进行了系统规划:地上一层设置生物样本库,通过标准化存储空间设计为各类研究样本提供安全稳定的存储环境,奠定研究基础。二层整合图书馆与古籍研究室,采用通透明亮的阅览空间与恒温恒湿的古籍保存区相结合的设计,既满足现代文献查阅需求,又能妥善保护珍贵中医药古籍。三层打造名老中医传承平台,通过诊室与学术交流区相邻的布局,营造“言传身教、经验共享”的学术氛围,促进临床经验的高效传承。四至六层规划为通用研究室,采用灵活可变的空间划分,满足不同基础研究的多样化需求。七至十二层则集中布置专业实验室,根据研究领域特性进行精准规划:中药化学实验室配备高效液相色谱仪等设备开展新药活性成分研究;药理实验室通过标准化动物模型和体外细胞培养研究药效机制;临床药理实验室聚焦个体化给药方案优化;制剂成型实验室依据制粒、干燥设备操作流程设计动线。

这种“分层聚焦、专业适配”的空间设计,使每个研究领域都能在专属环境中高效运转,最终构建起“传承有载体、创新有平台”的完整中医药研究体系,全面赋能中医药事业的传承与发展。

匠心塑形 古今融汇赋新意

穿孔铝板装饰纹样效果图

在建筑风貌塑造上,设计团队始终遵循“榫卯智构、墨韵芯生”的设计理念,在传承总院中式传统元素的基础上进行现代化创新。设计团队从传统窗棂中提取关键图样,运用参数化设计技术将其转化为穿孔铝板装饰纹样,动态调整镂空面积与分布,使文化符号与建筑功能性进风口自然融合。建筑立面突破传统方正格局,采用流畅弧线造型,在自然光线作用下形成动态光影效果,既呈现传统水墨的意境美,又彰显现代建筑的创新性。这一设计既传承了天人合一的传统建筑哲学,又通过新材料新技术实现了传统美学的现代表达,为建筑赋予了独特的文化标识。传统元素与现代技术的和谐共生,展现了中医药文化的创新发展之路。

目前,项目已进入桩基工程施工阶段,设计团队将始终坚守专业初心,持续为项目提供精细化、全周期的设计服务支持,确保工程品质与设计理念精准落地。